⼀個好的展覽,能在觀眾拜訪⾄離開的短時間內,將新的觀點託付予他/她,讓觀眾在離開展覽現場以後,仍對感官所體驗到的⼀切念念不忘。

專題企劃 #artsteps,是品牌顧問 Sunny Chiu 的逛展步履,透過穿梭並記錄下各式各樣的展覽,願有形或無形的創作意識,都能在展期之外被再次品嚐。

實體空間之於展覽的重要性,在我們失去拜訪的機會時才變得格外清晰,疫情肆虐各國,藝術愛好者們不再能輕鬆地走進⼀扇⾨,就能被另⼀種觀看世界的眼光震懾。

幸運的是,遍佈世界各地的藝術單位開始陸續將藏品挪⾄數位環境展售,不少⼈或許也利⽤Google Arts & Culture 看遍奧塞美術館、⼤都會藝術博物館、羅浮宮、MOMA 等知名地標的館藏,⽽許多藝廊更透過官網帶入截然不同的觀展創意,讓理念、氛圍都躍然紙上。

#倫敦獨立藝廊 White Cube - 透過展覽分享相遇的空氣

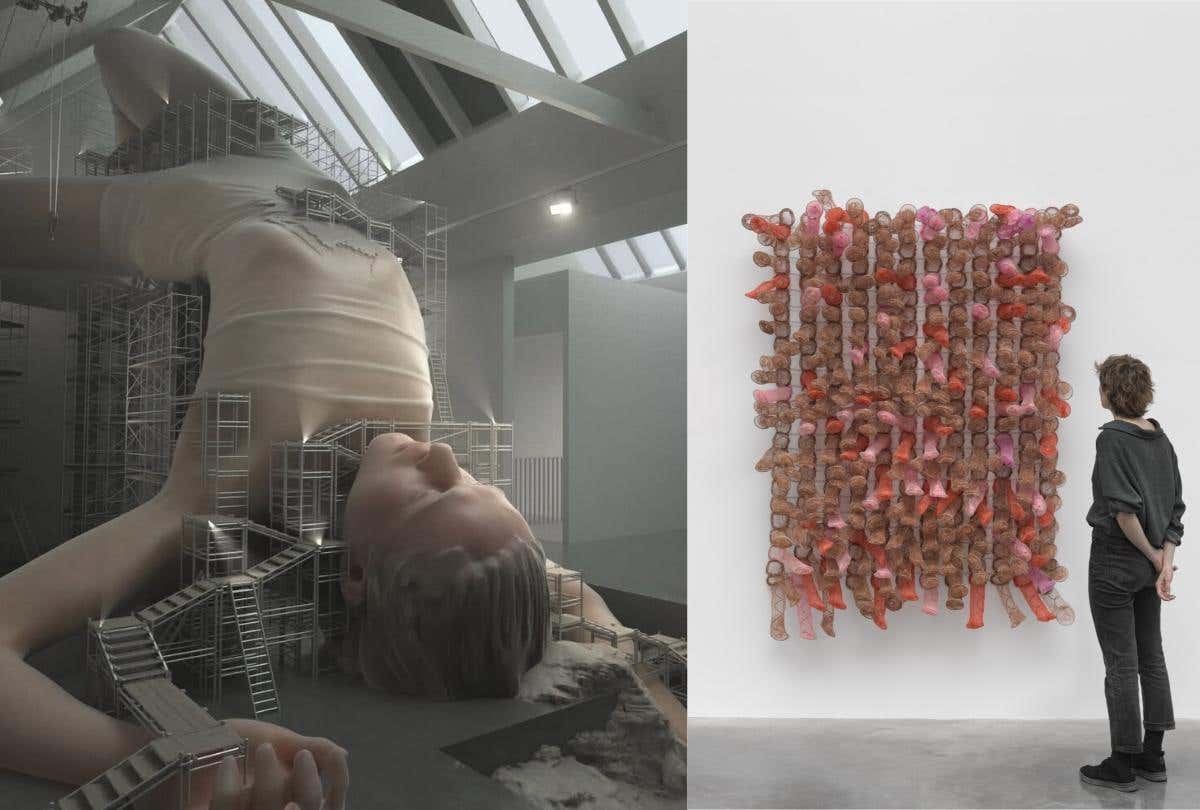

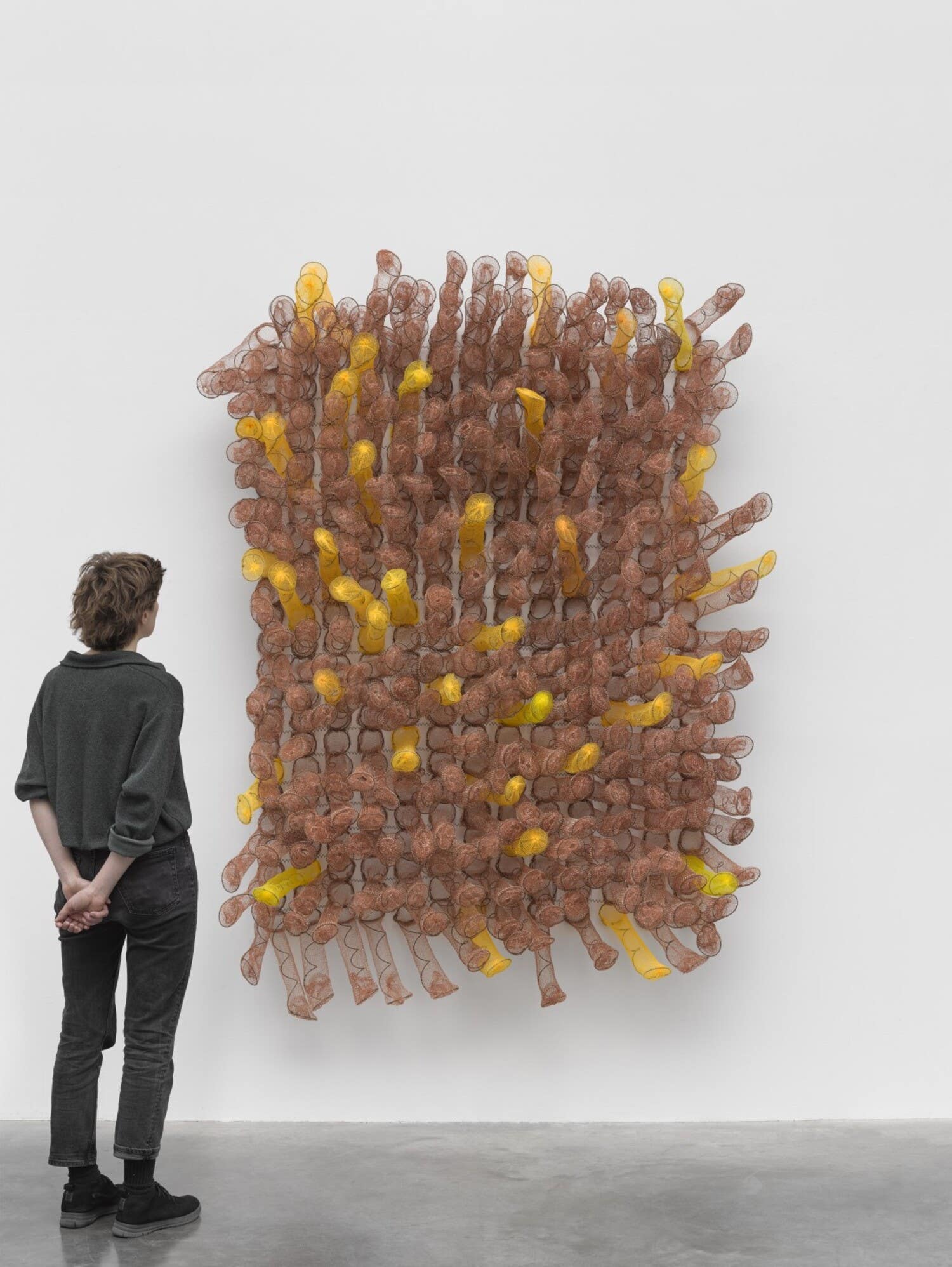

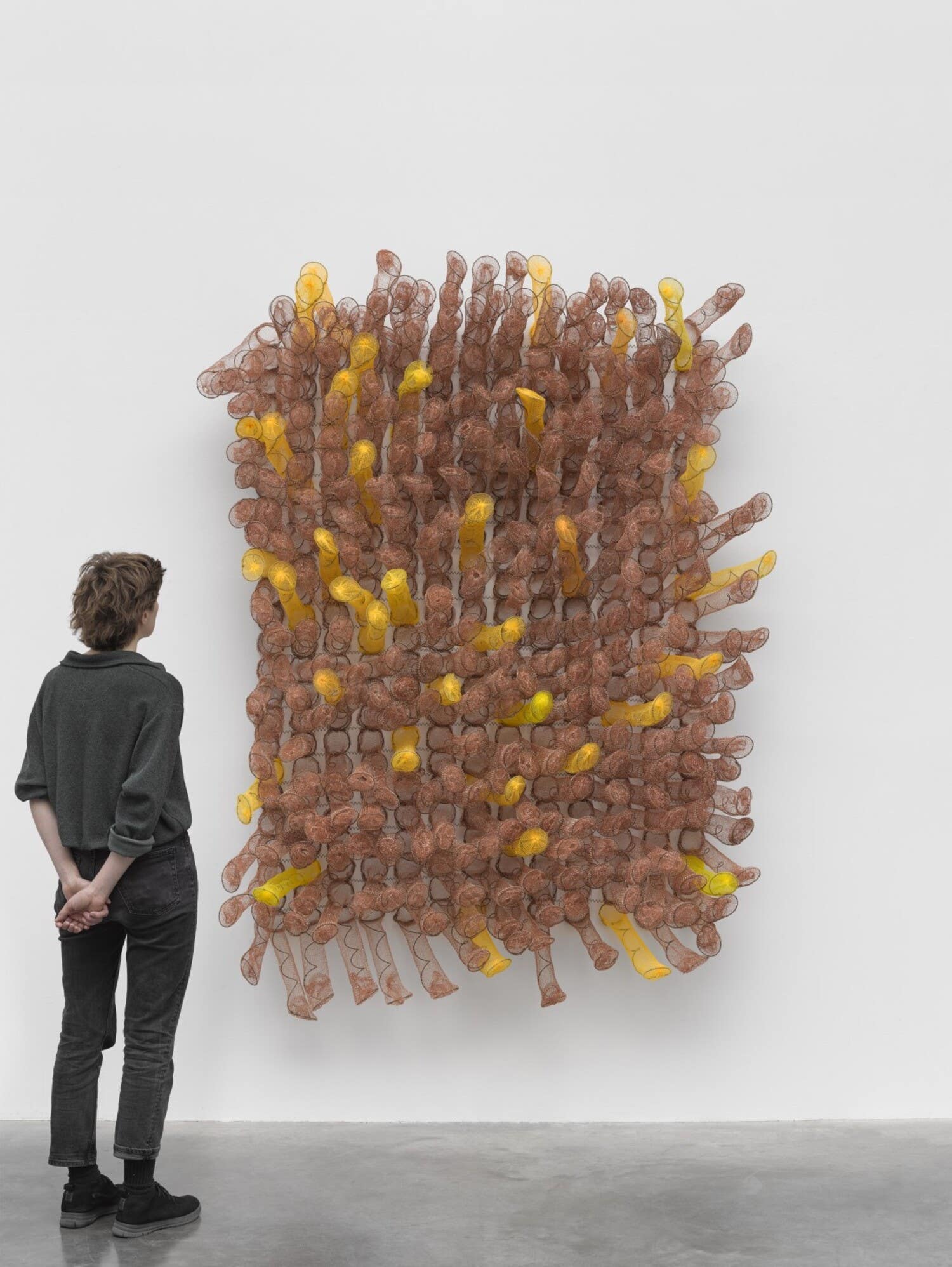

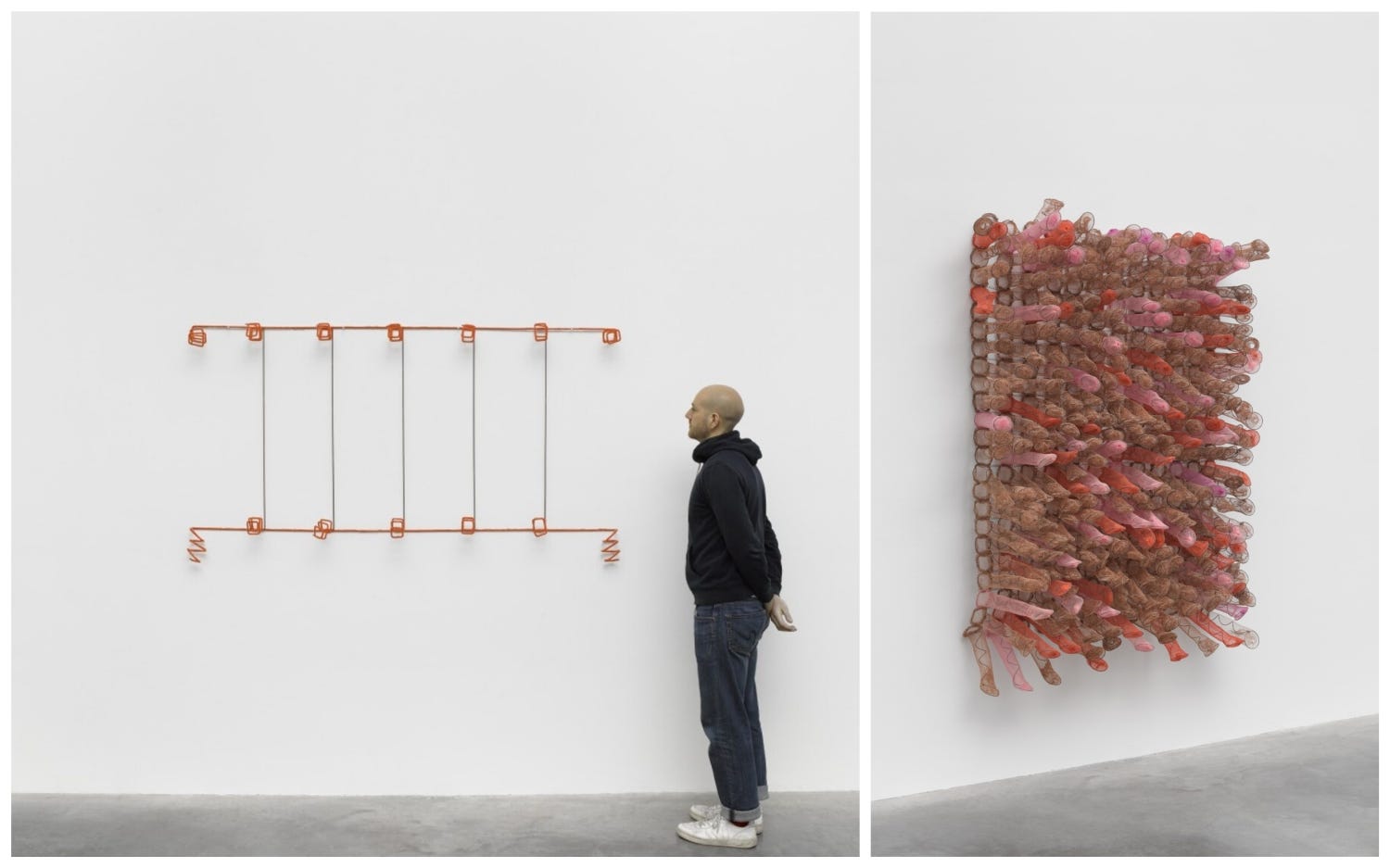

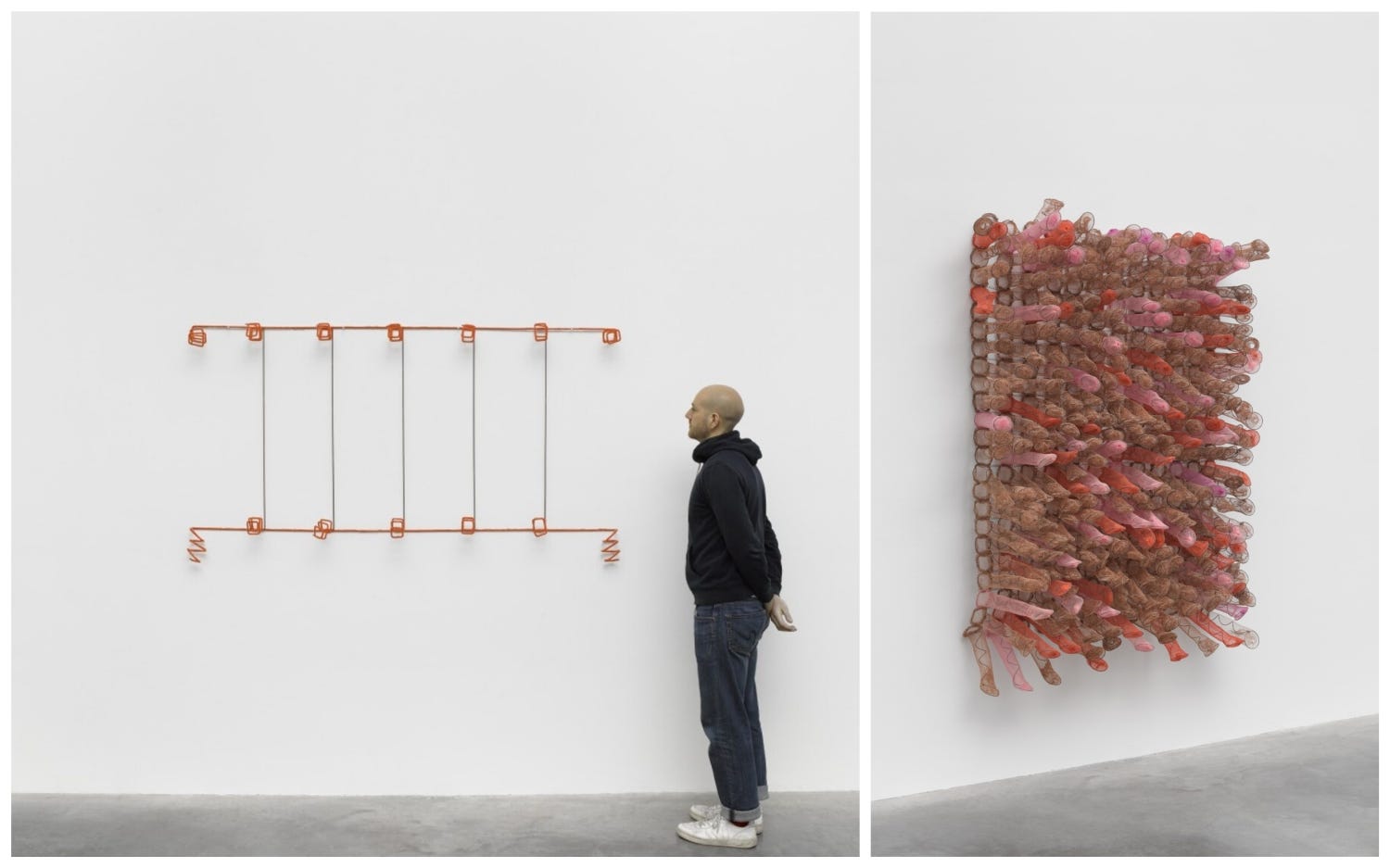

由年輕藝術家 Browyn Katz 策劃名為《我將⾃⼰變成星星並在空中與我愛的⼈們相遇 (I turn myself into a star and visit my loved ones in the sky)》的展覽,座落泰晤⼠河南側的純⽩藝廊White Cube 為⾜不出⼾的苦悶⼼情提供了些許安慰。

透過直接拍攝出展覽現場及⼈物正在觀看展品的照片,White Cube 也將展品的細部以多種⾓度近距離捕捉,讓⼈彷彿在展間裡左右端詳作品,充滿臨場感。

Walk into 《I turn myself into a star and visit my loved ones in the sky》: click here .

#舊⾦⼭現代藝術博物館 SFMOMA - 展出六零年代城市街頭的聲響及風貌

拍攝於 1968 年的錄像《集合 (Assemblage)》,當時僅在電視公播,近期⺟帶被 SFMOMA 重新找出,並於整個六⽉份皆可從博物館的官⽅網站收看。

由知名舞者 Merce Cunningham 及製作⼈Richard Moore ⼀起完成的這⽀錄像作品,充斥著六零年代時灣區的街頭聲響,搭配上帶有些許違和感的粉彩舞衣及芭蕾舞步,提點了太空時代飄渺夢幻的氛圍。如今在不易踏出家⾨的疫情時代, 能再聽⾒街頭川流,竟有些想念城市的喧囂劃過臉頰的速度感。

在倫敦有著不⼩知名度及影響⼒的 Gazelli Art House,其實還有個以展演數位藝術為主軸的⼦品牌:Gazell.io。

在 Gazell.io 的官網上,他們致⼒推廣以新媒體創作的藝術新秀,因此在官網上能看⾒許多實驗性的 VR、XR 作品,並以帶有科幻⾊彩的數位語彙,探究疫情時代⼈的情感及關係。

Walk into Gazell.io : click here.

文|邱晴 Sunny Chiu

品牌工作室 studio écru 及選品藝廊 Rhyme 的創辦人。畢業自英國 Birmingham City University 服裝造型碩士,曾任《A Day Magazine》及《The Femin》編輯,並為《Madame Figaro HK》、《換日線》、《聯合文學》等雜誌撰稿。關注時尚、女權、環境、消費意識等議題,在 Instagram @sun_chiu 分享工作以外的掠影浮光。